焙煎を始めて約2ヶ月。まだまだ経験が浅く、自分の好みの味や、他の豆がどんな味なのかよくわからない。そんな初心者だからこそ、まずは気軽に「カッピング」という名の飲み比べをしてみることにしました。

本格的なカッピングは専門的な手順や用語が多くて少しハードルが高いですが、今回はあくまで「飲み比べて豆の違いを感じてみる」というシンプルな目的で挑戦。

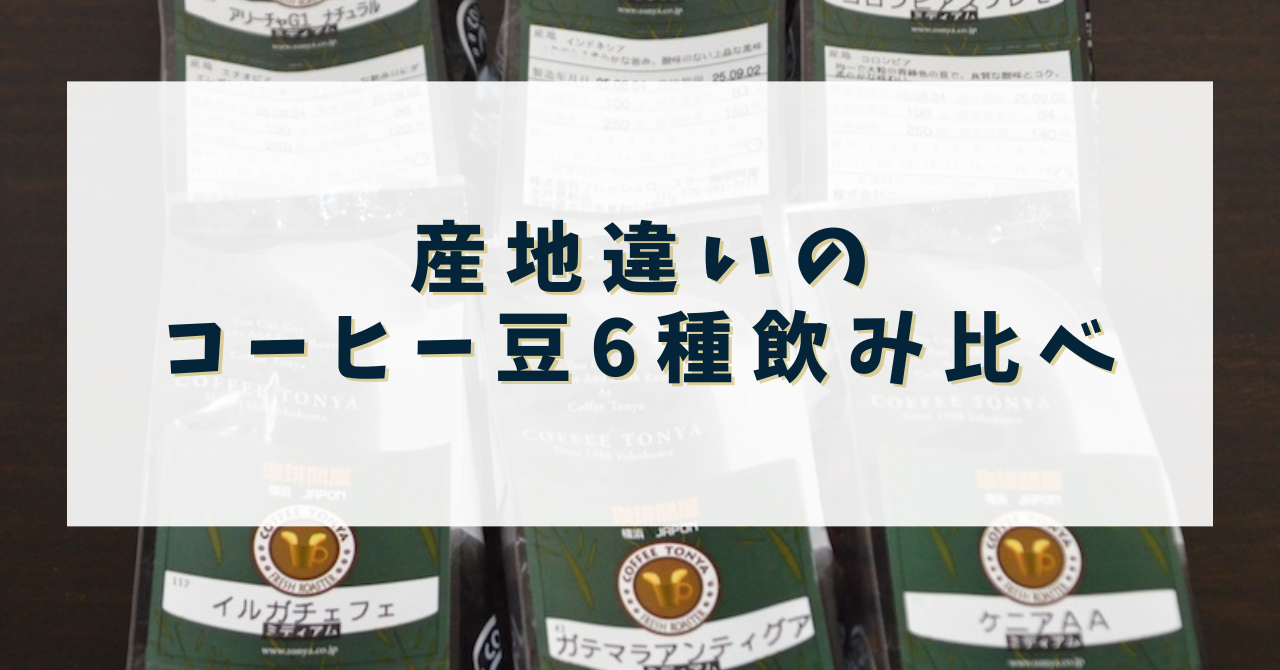

選んだ豆はすべて、手に入りやすい珈琲問屋のミディアムの焙煎度6種類です。焙煎度を揃えることで、産地や豆の個性の違いをより感じやすくしています。

そもそも「カッピング」って?

カッピングとは、コーヒー豆の香りや味を評価するためのテイスティング方法です。

専門家やロースターが焙煎具合や品質をチェックするために行うことが多いですが、味の違いを意識して飲み比べることは、初心者にとっても味覚を鍛える良い練習になります。

これまで、いくつかの豆をためしてみましたが、よくよく考えると比べて同じタイミングで比べることがなかったので、色々と飲み比べをしてみたいと思いやってみました。

今回選んだ豆(すべてミディアムの焙煎度)

| 豆の名前 | 産地 | 特徴の簡単メモ |

|---|---|---|

| エチオピア イルガチェフ | エチオピア | フローラルで華やかな香り。爽やかな酸味。 |

| ケニア AA | ケニア | 酸味とコクが強め。フルボディ。 |

| アリーチャG1 ナチュラル | エチオピア | ナチュラル精製ならではの甘みと複雑な香り。 |

| マンデリン G1 | インドネシア | しっかりしたボディ感とスパイシーさ。 |

| グアテマラ アンティグラ | グアテマラ | ナッツ系の香ばしさとバランスの良さ。 |

| コロンビア スプレモ | コロンビア | 甘みと飲みやすさが特徴。今回は自分で焙煎していないものを試飲したくて購入。 |

自宅でやったカッピングの流れ

- 豆は10g使用

- 粉はやや粗めに挽く(タイムモアの18番)

- お湯は90〜92℃で注ぐ。

- 4分ほど置いて粉の表面(クラスト)を割り、香りをチェック。

- スプーンですくい、軽くすするように味わう。

※本格的なカッピングではなく、あくまで「飲み比べの練習」としての簡易版です。

やってみての感想

- 「同じ焙煎度で比べる」ことで、産地や精製方法の味の違いを少しは実感できた。

- 難しく考えずに、気軽に味わうことの大切さを再確認できた。

- 単純に、色々な豆を試せるので楽しい。

一番印象が大きかったのが、ウォッシュトとナチュラルの製法の違い。

よく、ウォッシュトとナチュラルの製法だと、ナチュラルはベリーのような果実の風味が強くなるのが特徴などと説明されていますが、今回それを改めて実感しました。

今回選んだ豆の中では「アリーチャG1 ナチュラル」がそれにあたりますが、同じエチオピアの豆の「エチオピア イルガチェフ」と比べると、本当にベリーのような香りがして、コーヒーというより紅茶のような印象がありました。

それだけでなく、国によっても特徴が違うっというのも、同時に飲み比べることでさらに違いがわかるのは良かったかなと感じます。

ただ、一般的に言われてるそれぞれの豆特有のフレーバーや味を感じることができないこともあり、まだまだ練習の必要があるなと言うのが正直な感想でもあります。

まとめ

カッピングという名の飲み比べは、焙煎初心者にとって「自分の好みを知るための大切な一歩」かなと思います。

しっかりと、豆の特徴を知ることで、自分の好みもそうですし、知り合いに勧める時も役にたつ知識になると思っています。